2007년 광주에서 있었던 전국체전으로 거슬러 올라갑니다.

함께 지방 출장길에 동승을 했던 모 기자가 이 가방을 메고 있길래, 속으로 생각했습니다.

‘우습다. ᅳᅳ;; ’

예.. 그때만 하더라도 저는 결코 저 가방을 사용할 일은 없을 것이다 라고 했습니다.

예.. 적어도 제가 보기엔 많이 우스꽝스러워 보였거든요.

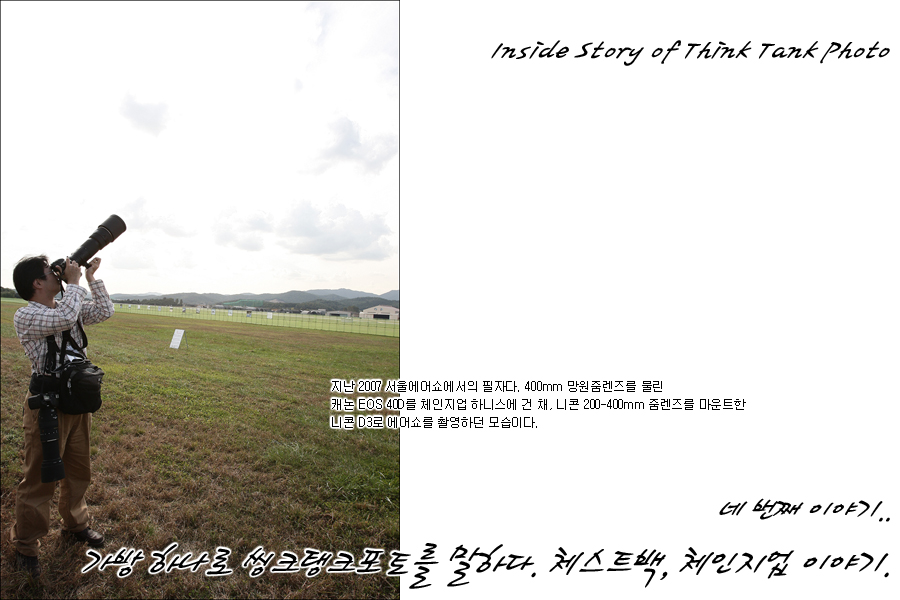

SLR클럽 유저사용기란에 올려져 있는 박상문 기자의 체인지업 사용기 도입부다. 그리고, 동승했던 모 기자가 바로 나다. 나는 우리 나라에서 처음으로 이 체인지업을 썼고, 그 첫 사용 장소가 바로 2007년 광주 국제마라톤이었다.

체인지업을 잡아들고 장비를 꾸리기까지, 고민을 수 차례 반복했다. 이 독특한 가방을 메고 활보할 자신이 없었기 때문이라고 기억한다. 그만큼 체인지업은 박상문 기자의 사용기에 나와있듯 우스꽝스러웠고, 이 특이한 가방을 메고 있음에서 비롯되는 시선의 집중을 무시할 만큼 프로페셔널도 아니었다.

하지만, 이런 생각은 이 마라톤 경기를 다녀온 직후 사라졌다. 국내에서의 첫 개시였던 나의 체인지업은 이후로 한동안 나의 주력 취재 장비가 되었다. 이 우스꽝스러운 자태를 무시할 만큼의 편리함이 체인지업이 갖고 있는 매력이었으니까.

체인지업을 개발할 당시, 이 제품의 모델명은 카멜레온으로 명명되어 있었다. 어쩌다보니 다른 브랜드에서 이 카멜레온이라는 모델명을 등록해 쓰고 있었기에, 부득불 체인지업이라는 이름으로 바뀌었지만, 카멜레온이라는 동물이 갖고 있는 특성은 체인지업의 특성을 설명하는데 가장 어울리는 비유였다.

카멜레온은 그 환경에 따라 색을 달리 한다. 환경에 맞춰 보호색을 변화시키는 카멜레온의 특성은, 촬영 환경에 따라 착용법을 다양하게 바꿀 수 있는 체인지업의 특성과 닮은 점이 많다. 체인지업은 이 가방 하나로 평범한 숄더백, 허리에 차는 벨트팩, 가슴에 착용하는 체스트백으로 사용할 수 있다. 하나의 가방이 상황에 따라 착용법을 달리 할 수 있다는 얘기다. 캐리어 개념으로 이 가방을 쓸 때는 숄더백으로, 촬영에 임할 때라면 벨트팩이나 체스트백으로 쓰면 적당하다. 가방을 매우 작게, 그리고 얇게 만든 관계로, 체스트백으로 착용한 채, 가방 위치를 가슴쪽까지 올리면, 이 가방을 착용한 상태로 차량 운전도 가능할 정도로 착용 포지션을 바꿔줄 수 있다.

선수용?

체인지업을 처음 접하면, 과연 여기에 무을 수 있을까 생각하게 된다. 작은 가방이기 때문일 것이다. 아무래도 체스트백으로까지 쓸 수 있으려면 크기가 사람의 몸통 폭보다 커선 안 된다. 두꺼워서도 안 된다. 이렇다보니, 체인지업은 그 당시까지 나왔던 그 어떤 DSLR 카메라용 가방보다 작고 얇았다.

이런 체인지업에 캐논이나 니콘의 70-200mm F2.8 렌즈가 들어갔다. 이런 망원줌렌즈와 16-35 F2.8, 14-24 F2.8과 같은 광각줌렌즈를 넣고, 필요하다면 580EX II나 SB900과 같은 핫슈 장착형 플래시까지 넣어도 넉넉했다. 말하자면, 이 가방은 촬영 현장에서 이상적으로 적용할 수 있는 렌즈백이었다.

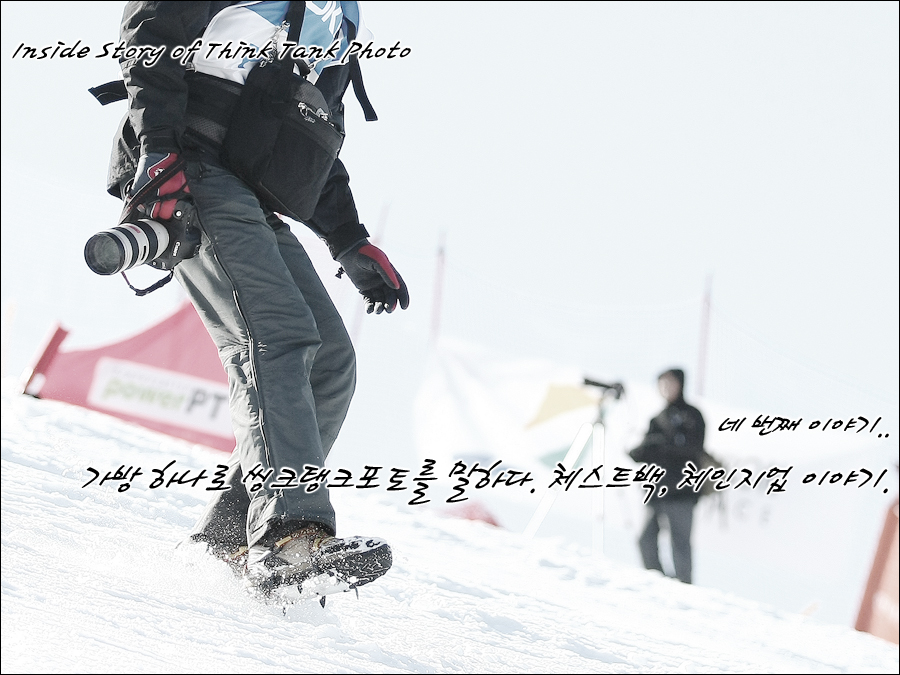

흔히 생각하기에, 카메라가방에는 카메라가 들어간다. 가방 안에 카메라와 렌즈, 기타 사진 관련 액세서리들이 모두 들어갈 수 있어야 한다. 그런데, 현장을 뛰는 사진기자들에게 이렇게 장비가 모조리 들어가는 가방은 불필요한 부피로 인해 불편을 가중시킨다. 어차피 카메라 바디와 렌즈 하나는 늘 밖에 나와 있어야 하는데, 가방에 들어갈 일이 없는 이 장비를 위한 공간만큼은 무의미한 낭비일 수밖에 없다. 특히 치열한 취재 현장에서라면 가급적 부피가 적은 편이 활동하는데 훨씬 유리할 것이다.

체인지업은 이런 경우에 이상적이다. 수납력을 떠나, 이렇게 작고 얇은 가방이 드물다. 게다가 기본이 벨트팩이고, 기본이 체스트백이다. 단순히 숄더스트랩 하나로만 몸에 걸치는 게 아니라, 벨트로 허리에 단단히 두르고, 군용 엑스밴드를 착용하듯 가슴팍에 고정시킬 수 있다. 지퍼만 닫아두면 아무리 격렬하게 움직여도 가방이 몸에서 이탈하거나, 장비를 떨구는 일은 없다.

여기에 수납력도 만만치 않다. 앞서 말했듯, 캐논이나 니콘의 70-200mm F2.8 렌즈까지 넣을 수 있다. 양쪽 허리벨트에 파우치를 붙이는 거야, 추가 비용 지출에 의한 확장일 뿐이니 고려하지 않는다 하더라도, 기본 수납 공간에서만 현장에서 쓰고자 하는 렌즈는 어지간히 챙겨넣을 수 있다. 특히 이 공간은, 분리 가능한 인서트를 빼버리고, 함께 제공되는 파티션을 조합해 수납부를 재구성하면 훨씬 넓고, 훨씬 유연한 수납공간으로 활용할 수 있다.

* 왼쪽 : 영국의 사진기자이자, 씽크탱크포토 영국 디스트리뷰터인 헬렌 앗킨슨이 체인지업을 착용하고 거리 촬영에 나섰다.

** 오른쪽 : 마라톤 촬영에 임하고 있는 박상문 기자. 체인지업에 모노포드까지 걸었다.

쉽지 않은 가방

문제는 여기서 나온다. 이런 특성은 철저히 현장을 뛰는 전문 사진가들을 위한 것이라는 게 문제다. 매우 작은 크기, 하지만 넉넉한 수납공간. 이것은 가방이 얇다는 걸 의미한다. 즉, 장비를 보호하는 보호쿠션이 얇거나, 아예 없을 수도 있다는 얘기다. 체인지업은 그렇다. 다른 씽크탱크포토 가방에 들어 있는 파티션들도 그렇지만, 체인지업과 함께 제공되는 파티션은은 매우 얇다. 충격흡수력이 떨어지는 것은 아니지만, 약해보일 수밖에 없는 두께다. 그리고, 카메라 바디가 들어가지 않는다. 마운트를 해제한 채 바디만 넣으면 들어가는 폭이다. 가방이 매우 부드럽다보니, 세로그립이 없는 카메라라면 길지 않은 렌즈를 마운트한 상태로 수납할 수 있지만, 체인지업의 기초 두께를 많이 넘어선다. 적어도 일반적인 사진인들은 카메라를 휴대할 때 가방에 넣기를 원한다.

몸에 밀착되는 걸 중요시한 설계다 보니, 정말이지 예쁜 디자인이라는 구석이라고는 찾아볼 수 없는 씽크탱크포토 가방들 중에서도 못생긴 순위로는 둘째가라면 서러워할 정도다. 지난 P&I때 이 가방을 장만한 어느 사진사가 다음에 봤을 때 그랬다. 참 없어보이더라고. 내가 봐도 그렇다. 오죽하면 나도 이 가방을 처음 메기까지 수 차례 고민했을까.

이렇다보니, 체인지업은 사실 P&I때 말고는 판매량이 적은 가방에 속한다. 다른 씽크탱크포토 가방들도 구매하고자 하는 손님에게 한참을 설명해야 하는데, 체인지업은 그 두 배, 세 배의 시간을 들여 설명해야 한다. 워낙 특징도 많고, 기능도 많다. 그렇게 설명을 더해도 구입 과정에서 망설이는 손님이 태반이다. 이러니 제대로 1:1로 설명을 듣는 게 아닌, 웹페이지상에 올려져 있는 제품소개만 갖고, 실물 크기도 제대로 보지 못한 채 이 가방을 사는 사람이 과연 얼마나 될까 싶다.

이렇게 대중적이지 못한 가방을 이렇게 소개하는 까닭은 이렇다. 지금도 씽크탱크포토에서는 다양한 가방이 나오고 있지만, 그 중에서 특히 씽크탱크포토다운 가방을 꼽으라 한다면 이 가방이 빠질 수 없기 때문이다. 첫 연재에서 그랬다. 씽크탱크포토는 전세계 수많은 카메라 인구 가운데 단 몇 %도 되지 않는 현장의 보도사진가들을 위해 태어났다고. 나는 그 첫 번째 완성판이 바로 체인지업이라고 생각한다. 모든 특징이 양날의 검이 되어, 결코 대중적으로 널리 쓰일 가방은 될 수 없지만, 그 어떤 타협도 없이 오로지 현장의 사진가들만을 위해 만들어졌다는 건, 씽크탱크포토가 추구하는 바를, 전혀 절제하지 않고 표출해낸 게 아닐까?