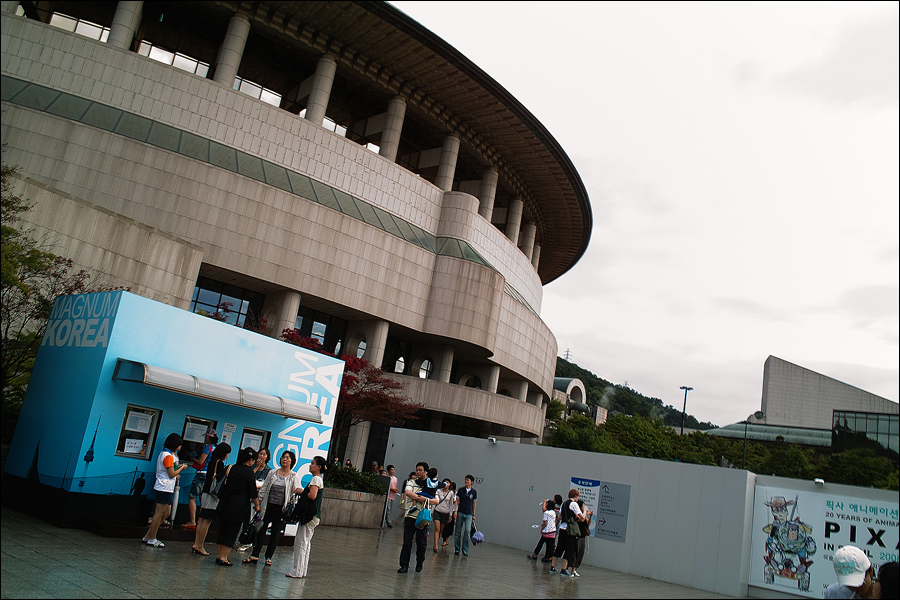

오늘 드디어 벼르던 매그넘코리아전을 보고 왔습니다.

매그넘이 무엇이길래.. 아주 간단히 표현하자면, 그냥 로버트 카파와 앙리 까르띠에 브레송이라고만 말하면 되지 않을까 싶습니다. 사진에 있어서 이 두 사람이 차지하는 무게감은 상상을 초월하죠. 그리고, 이들이 만들고, 이들이 존재했다는 것만으로도 매그넘이 갖고 있는 입지는 가히 최고라 할 수 있을겁니다. 그렇기에, 이 매그넘이 한국을 찍어, 한국에서 전시회를 연다는 것만으로도 충분히 화재거리가 되고, 기하급수적으로 늘어난 국내 사진인들의 이목을 집중시키기에 충분했다고 봅니다. 저 역시 적어도 전문가용 카메라를 들고, 취재하는 분야에 조금이나마 발을 담그고 있기에, 이 매그넘코리아는 어쨌든 봐놔야 할 숙제였다고 생각합니다.

저, 장지혁이라는 개인의 눈에 비춰진 매그넘코리아는? 저는 많은 실망을 안고 돌아왔습니다. 너무 큰 기대를 가졌던 탓일까요? 글쎄요.. 저는 딱히 무언가 기대하고 가지는 않았습니다. 단지 유명한 사진가들이, 제가 추구하는 사진의 한 분야를 어떻게 담아내느냐를 봐두고 싶었을 뿐입니다. 보고 싶었던 게 아니라, 봐두고 싶었던 겁니다. 그들은 이러이러하게 담는구나..

본격적으로 사진을 찍기 시작한 지는 그리 오래 되지 않았습니다만, 처음 사진을 찍기 시작했을 때의 그 욕심을 잊지는 않고 있습니다. 그저 무언가 새로운 것, 신기한 것, 눈에 띄는 것을 찍고 싶었죠. 아마 많은 사람들이 사진을 찍으면서 갖게 되는 욕심이 이것과 다르지는 않을겁니다. 그래서일까요? 제 첫 DSLR 카메라인 S2 Pro를 갖고 찍은 사진들 가운데는 꽤나 화려하고 예쁘장한 것들이 많습니다. (뭐, 제 눈에는 그렇단 얘기죠;; 상대적인 걸 말하는 겁니다... 쿨럭~)

사진에 대해 점점 진지하게 다가가면서, 어떤 기법같은 것들에 진지하게 생각하기 시작했습니다. 사진은? 뭐.. 말하자면 암울해졌죠. 더 이상 사진에 화려하고 예쁘장한 걸 바랄 수 없는 사진들이 주류를 이뤘습니다. 그리고, 이건 지금도 크게 다르진 않죠.

하지만, 달라진 건 분명 있습니다. 적어도 지금은 무엇을 찍겠다는 생각이 단순한 소재거리를 찾는 데 그치는 게 아니라, 무엇을 담아내야겠다는 주제를 걸고 찍는다는 것으로 변했다고 말할 수 있겠습니다. 그리고, 이제는 무언가 새롭고 신기한 것보다는, 늘 곁에서 봐오던 것, 익숙한 것을 주된 피사체로 삼습니다. 왜일까요?

매그넘코리아의 작가들, 그들이 대략 작년쯤에 우리나라를 찾았던 모양입니다. 작가별로 전시된 공간에서 아주 자그마하게 달려 있던 사진 설명, 설명이라기보다는 그냥 장소 정도입니다만, 뭔가 모자란 듯한 사진들에서 드는 의문을 해소시켜준 건 바로 그 장소였습니다. 과연 그들이 한국을 느꼈을까요?

저의 대학 학과 동아리 선배 한 사람이 다른 동아리에서 사진 활동을 했습니다. 그래서 얼마 전 동아리 게시판에 사진에 관한 그 선배의 생각을 적어둔 적이 있습니다. 그간 찍어온 자신의 사진에서 무언가 빠진 것이 있었다고 말이죠. 그냥 여기서는 그 빠진 것이 '혼'이었다고 두리뭉실하게 얘기해두죠.

우리나라 속담에 '수박 겉햝기'라는 말이 있습니다. 혹시 수박 껍질을 맛본 적이 있으신지요? 수박의 가장 바깥 껍질은 꽤나 씁쓸합니다. 그리고, 그 바로 안쪽 흰 부분은 아무 맛도 없죠. 그 안쪽에 있는 빨간 부분에서 단 맛이 납니다. 즉, 수박의 겉만 햝아서는 우리가 흔히 먹는 수박의 단 맛을 느낄 턱이 없습니다.

자, 이렇게 따로 따로, 개연성이 없을 것 같은 몇 가지 얘기를 무질서하게 나열해봤습니다. 매그넘코리아에 대한 실망 하나, 제 얘기, 매그넘코리아 작가들의 작품과 촬영장소, 학교 선배 얘기, 그리고 속담 하나. 제가 말하고자 하는 게 뭘까요? 그것은 매그넘코리아 작가들이 그냥 관광객처럼 우리나라를 찾아, 그들의 시각에 낯설고 이국적인 풍광들을 그들 각자의 사진기법으로 담아냈을 뿐이라는 겁니다. 적어도 제 눈에 보인 그들의 사진은 그랬습니다. 뭐랄까, 우리나라에서 그렇게 욕먹었던 007 시리즈, 어나더데이를 보고 난 후의 느낌이라고 해야 할까요? 그들이 사진에 담은 것은 부인할 수 없는 우리나라의 풍경과 사람들이지만, 제 눈에 비친 그들의 사진에서 코리아라 칭할만한 당위성은 어디에도 찾아볼 수 없었습니다. 단지 우리나라에서 찍었다는 것만으로 코리아전이라 칭한다면, 그건 매그넘의 권위에 스스로 먹칠을 하는 게 아닐까 싶을 정도로 말이죠.

제가 사진을 진지하게 잡을 무렵, 저는 로버트 카파도, 앙리 까르띠에 브레송도 몰랐습니다. 이 두 사진가에 앞서 오히려 캔디드포토에 대해 알아보면서 에리히 잘로먼을 먼저 알게 되었을 정도죠. 이렇게 모르는 두 사람 중 한 사람, 로버트 카파, 좀 더 정확히 말하자면 로버트 카파의 사진은 저의 말없는 사진 스승이 되가고 있습니다. 카메라가 비교할 수 없을 정도로 발달한 지금의 시점에서, 로버트 카파의 종군 사진들은 사진의 품질이나 기법상으로 무엇 하나 내세울 것이 없지만, 지금까지 그 누가 찍은 사진 보다도 훨씬 좋은 사진이라고 말할 수 있는 까닭은 그 안에 '혼'이 깃들어 있기 때문입니다. 사람들은 카파의 그 사진을 보고, 그가 담고자 했던 것들에 공감하고, 그 감정을 공유하는데 무리가 없습니다.

뉴스기사를 작성하는데는 육하원칙이라고 하는 불멸의 법칙이 따릅니다. 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 왜 했는가를 모두 넣어야만 제대로 된 뉴스가 되죠. 보도사진도 마찬가지입니다. 뉴스기사와의 차이는 단지 그 표현하는 수단이 글이냐, 사진이냐일 뿐입니다. 카파의 사진은 이걸 갖추고 있습니다. 하지만, 오늘 보고 온 매그넘코리아에는 이들 요소들이 안 보입니다. 세상을 있는 그대로 보여주고 남기는 것이 매그넘의 기본 정신이라는데, 있는 그대로 보여주고 남기기는 합니다만, 그냥 한 장면을 보여주고 남겼을 뿐이라고 생각합니다. 그들이 그걸 왜 남겼는가에 대한 간략한 설명은 사진 속에서 그다지 설득력이 없어 보입니다. 매그넘 자체가 이제는 그저 타계한 브레송의 문하생들일 뿐인걸까요? 그렇지는 않았으면 좋겠습니다만.. 그저 제가 좁은 식견으로 잘못 판단한 것이기를 바랍니다.

매그넘코리아를 보고 나오면서 판매대 앞을 보니, 작년에 있었던 로버트 카파 전에서 남은 걸로 보이는 로버트 카파에 대한 사진과 얘기가 담긴 소책자를 팔더군요. 마눌은 이번 매그넘코리아 책자 하나를 주저하며 집어들고, 저는 이 로버트 카파 책자를 주저 없이 집어들었습니다. 적어도 카파의 얘기는 제가 찍는 사진에 있어서 많은 도움이 되리라 생각합니다. 저는 사진에 이야기를 담고 싶으니까요.

관람을 마치고 나오니, 내리던 비가 대충 그치고, 파란 하늘이 보이기 시작하더군요. 이미 시간은 저녁 6시를 넘어서고 있었습니다.

로버트 카파와 앙리 까르띠에 브레송은 우리나라 사진인들 가운데 모르는 사람이 별로 없을 정도로 잘 알려진 인물들입니다. 거장들이라고 할 수 있죠. 그만큼 이 두 사람에 대한 얘기로 썰을 풀어나가는 분들도 많은걸로 압니다. 아쉬운 건, 많은 사람들이 존경하고 감탄하는 두 사람이지만, 정작 이 두 사람의 사진에 진지하게 접근하고자 하는 사람은 그다지 많지 않다는 겁니다. 물론, 이 두 사람이 찍은 사진은 다양한 사진 장르 중 일부일 뿐이지만, 그래도 아쉬운 일이죠.